過去に日本サッカー協会公認D級ライセンスの指導者講習会に参加してきた経験を、これから取得を考えている方の参考になるようにブログに書くことにしました。

サッカーの指導経験が無い方や、そもそも部活などでサッカー自体の経験の無い方が、C級とD級のどちらから受けたら良いのか、という疑問を持たれている方も大勢いらっしゃるかもしれません。

自分自身で「公認D級コーチ」を2日にわたって、受講してきた経験が少しでもどなたかのお役に立てればと思い、記事にしてみることにしました。(※講習会に参加したのは、2016年の秋頃の話です。)

色々な疑問を持たれている方がいらっしゃるかもしれませんが、何かの参考になればと思います。

公認D級コーチ養成講習会

JFA(日本サッカー協会)によれば、公認D級コーチ養成を以下のように定義しています。

グラスルーツで活動する指導者の育成を目的に、公認C級コーチ養成講習会の内容を2日間(合計9.5時間)に凝縮したカリキュラム構成になっています。

D級ライセンスは、C級の中でもさらに大事なポイントだけを抜き出して2日間にコンパクトにまとめた講座内容です。

公認D級コーチの概要

・管轄@ 各都道府県サッカー協会

・日程@ 2日間

・開催頻度@ 年に2~3回程度

・費用@ 15000円前後。各都道府県の協会により異なる。

・必要なもの@ 筆記用具、スパイク(トレーニングシューズ)、運動できる格好、ボール、すね当てなど

・その他@ 更新ポイントなし※1

※1、JFAでは、ライセンスを取得した指導者が、知識や情報を更新するためのリフレッシュ研修会というものを準備しています。ライセンスに応じて、更新の条件としています。例えば、C級ライセンスでは、4年間に40ポイントの取得が更新には必要です。これは、指導者にとっては、ライセンス取得が目的やゴールではなく、その後の指導のために、学び続け、知識や情報を更新していくことが重要である、という考えから設定されているものです。

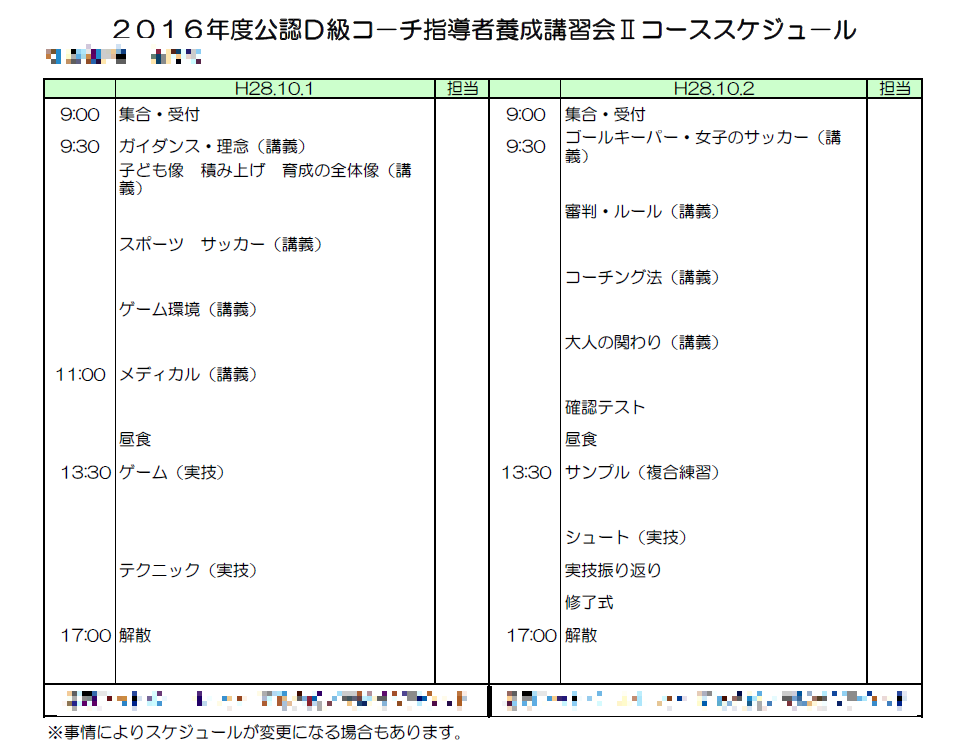

スケジュール

日程は2日間で、講義と実技という2つの内容に分かれています。

午前中に、座学を2~3時間ほど行って、昼食を挟んで、午後から実技を2時間~3時間ほどガッツリ行いました。休憩は、1時間半ほどありました。だいたいは、下のスケジュール表にあるような流れで行われました。

2日間ですが、かなり講義と実技でボリューム感のある内容になっていますので、それなりにハードだった印象です。

実技は外でありましたし、天気も良かったので、正直暑すぎるくらいで、水分補給もけっこうしましたね・・・。

たぶん、1.5Lくらいは飲んだ気がします。実技のメニューもガッツリあるので、お昼は軽めに食べたほうが良いと思います(笑)

講習会の内容

Q、参加者どんな人?

A、だいたい25名ほどで、20代前半から50代後半まで幅広い年齢の参加者でした。中には女性の方もいらっしゃいました。

ちなみに、私は40歳オーバーのサッカーは素人の友人とともに参加しました。普段も別に運動をしているわけではない友人でしたが、なんとか実技も乗り越えました。(笑) でも、天気も良くて暑かったので、2日目は多少死んでました。。。

Q、インストラクターはどんな人?

A、インストラクターは3名いました。

普段は地域で小学生や中学生のサッカーを指導されている方や、Jリーグチームのコーチをされている方が、今回の講義の担当をされていらっしゃいました。といっても、もちろん、このような公認講習会のインストラクターをされる方は、その道のプロと呼べる方々で、お話の仕方もとても勉強になりました!

Q、試験はあるのか?

A、実技の試験はありません。筆記の試験が、記述形式の問題が全部で5~6問ほどありました。内容的には、講義をしっかり聞いていれば、解ける問題ばかりです。一応、合否はあるようですが、講習会に参加する人であれば、普通に書けば、合格出来ると思います。実際に、25名ほどの参加者でしたが、全員合格されていらっしゃいました。

Q、講義はどんなものか?

A、いくつか下記にまとめてみました。

①ガイダンス・理念

日本サッカー協会は、「2050年の約束」というミッションを掲げています。

簡単に説明すると、2050年までに、すべての人々と喜びを分かち合うために、2つの目標を達成しますよ!というものです。

1、サッカーを愛する仲間 = サッカーファミリーが1000万人になる。

2、FIFAワールドカップを日本で開催し、日本代表チームがその大会で優勝チームとなる。

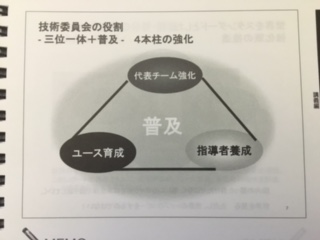

その達成のためにJFAが掲げている、三位一体+普及という4本柱の強化というものがあります。

その中でこのD級コーチ養成講習会をはじめとした、様々な種類の指導者養成を三位一体の1つとしています。

このようにJFAの目指す方向性や考え方、その中での指導者養成の位置づけやD級コーチに求められるものなど、概要について学びました。

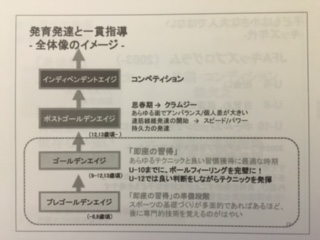

②子ども像、積み上げ、育成の全体像

ご存じの方もいるかもしれませんが、9歳~12歳は、いわゆる、ゴールデンエイジと呼ばれる時期で、この年代ではあらゆる技術の獲得に最も適した時期だそうです。

ゴールデンエイジの前後である、プレゴールデンエイジとポストゴールデンエイジなど、それぞれの年代で伸びやすい要素に重点を置いて、指導にあたっていくことが大事ということ。

このゴールデンエイジの指導者が、動作の習得やテクニック、動き方をどれくらいこの年代で充実させることができるか。

これが、のちのちに世界で本気で戦えるかどうか、にかかってくるとのことでした。

現に、U-12年代の最上位のライセンスとして、公認A級コーチU-12というライセンスがあるほどです。

これは、公認S級のライセンス保持者であっても、別途講習を受講しなければ、取得できないライセンスになっています。

それくらい日本サッカー協会としても、重視している育成年代の1つと言えるのではないでしょうか。

③メディカル

基本的な、水分補給は、喉が乾く前に適量を飲むように、というお話から、熱中症の予防や対策、食事の取り方と意識付け、育成年代でよく見られるオスグッド病などの対応、など幅広く学ぶことが出来ました。

その中でも、メディカルの講義の目玉は、AED(電気ショック)の実技でした!

実際に、担当講師の方がまずはデモンストレーションを見せてくれた上で、その後、参加者同士でペアになって、気道の確保から心臓マッサージ、AEDの使い方までを実践して行うというものでした。

心臓震盪(しんぞうしんとう)といって、心臓に病気をもっていない正常な人でも、心臓は止まることがあるそうなんです。。。

一次救命措置として、倒れてから5分以内にAEDを行わないと、仮に一命をとりとめても、身体的な麻痺や言語障害などの後遺症が起きてしまいます。

そのため、AEDの使い方はさることながら、「会場のどこにAEDが保管されているか、事前に知ることが大切だ」というお話は、子どもたちに携わる指導者としても、身の引き締まる内容でした。

④コーチング

指導者やコーチとしてのいちばん大切なことって何ですか?

この年代の子どもたちに関わる時に、いちばん意識をしないといけないことは何ですか?

教え過ぎたり、周りの大人が手助けをし過ぎたり、大人の満足のための言動になってないですか?

「大人との関わり」というテーマでの講義にも関わる内容ですが、コーチとしてのマインドはどうあるべきなのか、忘れてしまいがちな大事なことを教わった講義でした。

この講義の中で、講師が言われていた言葉が印象的でした。

『やっぱりスポーツって勝負事で、勝ち負けがあるから楽しんです!

保護者だって、指導者である私だってやっぱり勝ちたいんです!でも、子どもたちも当然勝ちたいと思ってやってるんです。

周りの大人がそんなことを思わなくても、子どもたちは勝ちたいって思っているんです。

だからこそ、大人のエゴを子どもたちに押し付けてはいけないんです。』

Q、実技はどんなものか?

A、実技については、D級では参加者が、指導の実践をするということはありません。

すべてインストラクターの方がオーガナイズするメニューをこなします。

指導実践とかないのかな?というご不安の方もいらっしゃるかもしれませんが、指導実践があるのは、C級からになってます。

メニューとしては、色々なテーマにそって様々なものがありましたよ!

◎最初のミニゲーム

1日目の実技では、簡単にアイスブレイクといって、お互いを知るためのコミュニケーションを意識した準備運動から始まりました。

その後は、すぐにチームを4つくらいにわけて、最初は5対5くらいのミニゲームをやったんですね。

ゴールをみんなで運んで、マーカーだけインストラクターが準備をして、プレーエリアを作ってくれました。

でも、インストラクターの講師は、「はい、じゃあ赤と青でスタート!」って言ったきりで、特に何も指示を出しませんでした。

参加者である私たちは、戸惑いました。

「えっ? これってオフサイドはあるの? ボールが出たらスローイン?キックイン? キーパーはあり、なし?」

インストラクターに思った疑問をぶつけました。

すると、「みんなで話し合って決めていいよ!」と反応。

なるほど。それからお互いにどうするかを決め合いながら、ゲームを楽しみました。

ゲームの後、インストラクターが言いました。

『ゲームの開始の時に、私は何も言わなかったですよね。

そしたら、オフサイドはどうするの?とか、コーナーキックはあるのか?とか、みなさんで、色々な意見が出ましたよね。

それもお互いに話し合った決めていいですよ、と言いました。

そしたら、話し合って決めてゲームできましたよね。

子どもたちも同じなんです。すべて大人が決める必要はないんです。話し合う機会を奪っているのは、大人かもしれませんね。』

続けて、こう言いました。

『ゲームどうでした?楽しかったですよね?なんで楽しかったと思いますか?

やっぱり自分の思うように動けたり、ボールを操れたり、止めたり、蹴ったり出来たから楽しいですよね!

思うように出来ないとやっぱり楽しくないですよね。だから、技術を身につけることって大切なんですね~』

こうして1日目の実技は、始まったのでした。

おーーなるほど!

このミニゲームの中にも、「子どもたち自身でゲームを作る」という要素や、「ゲームの楽しさを引き出す」こと、「指導者は極力見守る」といった要素が、含まれているんだな、といきなり勉強になる内容でした。

◎テクニックメニュー

・大忙し転がしドッジ(状況判断、GKキャッチング)

→基本はドッジボール。ボールを投げるのではなく、転がす。転がったボールを受け取る。GKのキャッチングの要素をいれつつ、しっかり前後、左右を首を降って動かさないと、ボールが3つ4つあると、転がるボールでも後ろから簡単に当てられてしまう。

・リフティング、2対2サッカーテニス(ボールリフティング)

→最初は1バウンドOKでリフティング。ボールを回転させないようにボールの中心を捉える練習。慣れてきたらバウンドなしで落とさずに何回やれるかトライする。発展メニューとして、2対2でバウンドありなしに分けたサッカーテニスなど。

・キック、コントロール&ドリブル、ヘディング(基本技術の獲得)

→2人組でコーンの間を通すパス、慣れたらコーンの間の距離を狭めてキックの精度を求められる状況でトライ。対面から投げられたボールをインサイド、アウトサイドでコントロールしてボールを運ぶ。慣れてきたらボールを投げてくれた人の状況を見ながら、対面者の動きから逃げるようなボールをコントロールを意識して行う。

・シュート(シュートテクニック)

→対面者と縦関係のパス交換をしながらのシュートや、横関係からのパスを受ける動きからのシュートなど、様々な状況に応じたシュート練習がありました。もちろん、シュートする時は、単純に蹴り込むのではなく、四隅を狙う、軸足の位置、ボールを叩く足の位置など、しっかり意識しながらのメニューでした。

◎インストラクターのオーガナイズ

インストラクターの方の「声がけ」と「オーガナイズ」は、本当に参考になりました。

最初にメニューを参加者がやってみてもらい、そこで上手くやれてないグループがいたら、メニューをストップさせます。

上手く出来ているグループにデモンストレーションをしてもらう中で、

「この選手、なんでボールをもらえてると思う?」

「しっかりフォローできてるからだよね、ポジショニングもいいから、次のプレーもスムーズだよね」

単に教える(teaching)だけではなくて、ちゃんと引き出す(coaching)も忘れない。

そして、もう一度全体でやってみて、出来るようになった選手を見つけると、「いいねー!グッド!さっきより良くなってるよ!」というフォローの声がけは忘れない。

きっと選手は、1つ1つのプレーを通じて、成長を感じることが出来るようにオーガナイズすることは、指導者の役割の1つではないでしょうか。

◎サンプル(複合練習)

基本テクニックでやった複数の要素を取り込んだメニュー

・パス&コントロール

【要素】体の向き、正確なパスとコントロール、両足を使う、パスを出したら動く、ボールに寄る、などなど。

・ドリブルリレー

【要素】両足を使う、ボールをいつでも触れるとこに置く、上体を起こす、ヘッドアップ、しっかり観る

・4対4(6ゴールゲーム)

【要素】周りをみて相手の守りの薄いゴールを狙う、ドリブルやパスの判断、正確なパスとコントロール、状況判断

他にもたくさんメニューがありましたが、色々なメニューから様々な要素が複合的に体験できるものになっています。

最後は、もう1度ゲームを行いました。今まで意識して取り組んできたことを思い出しながら、楽しく、そしてキツイ実技メニューを終えました。

公認D級コーチ講習会で気になりそうなこと

Q、サッカー経験がゼロでも大丈夫か?

A、私は大丈夫だと思います!全くボールを1度も蹴ったことがない人以外で、遊びで蹴ったことあるくらいはあるよ、という人なら大丈夫だと思います。

ただ、普段から体を動かしている私も少しキツいと感じた部分もありましたので、もし参加しようかなーという方は、事前に少しでも体を動かしておくと、多少は違うと思います!

全く何も運動してない方は、ケガのリスクもありますし、最後まで体力がもたないかもしれません。

参加者が蹴れるに越したことはありませんが、大事なことは参加者がボールを蹴れることではなくて、うまく蹴れない子どもたちを、楽しんで蹴れるようにする指導者を養成するための講習会ですから、是非トライしてもらいたいと思います!

Q、受講に年齢制限はあるか?

A、18歳以上です。それ以外の受講に関しての制限はありません。もし18歳未満で、16歳以上の方で指導に興味や関心があるという人がいたら、公認キッズリーダー講習会には、16歳以上なら参加が可能です。

Q、C級とD級のどちらから受けれたらいいか?

A、この疑問はもしかすると一番多い疑問かもしれません。確かに、C級ライセンスでも、サッカーの未経験者の方でも受講されている方はいますし、別にD級を飛ばしてC級から受けることは可能です。

ですので、オレは未経験だけどいきなりC級受けてやるぜ!という方は、C級から全然OKだと思います!

個人的な話ですが、C級ライセンスを持っていた経験者として少しだけ書かせて頂くと(今は失効しましたww)、普段から指導をしていない人にとっては、C級の指導実践は、それほど簡単なものではありませんでした。

大学までサッカーをしていたのですが、指導と選手の立場では、こうも違うのかと痛感させられたものでした。

でも、うまくいかなくても、インストラクターがしっかりフォローしてくれますし、皆さん本当に良い指導者になって欲しいという願いを持って、接して頂けるので、心配はいらないと思います。

どうしてもちょっと心配だなーという方は、講習会の雰囲気を掴む意味でも、最初はD級からでも全然ありだと思います!

ちなみに、一緒に参加したサッカー未経験者の友人は、めちゃくちゃ勉強になったということで、次はC級ライセンスを目指したい!と意気込んでいましたよ!!

もし何か気になることがあれば、この記事の下にコメント欄があるので、そこにでも書いて頂ければ、分かる範囲でご回答いたします。

Q、D級ライセンスの講習会の以外に費用はかかるか?

A、D級の場合は、年間3000円が必要です。

これは、指導者登録料です。ライセンスを取得された方が、JFAに指導者として登録するための諸経費です。登録された有資格指導者には、以下のサービスが提供されます。

・リフレッシュ研修会の受講の権利(講習会自体は、別途料金が発生)

・有資格指導者向けの機関誌「テクニカルニュース」(2ヶ月ごと、原則奇数月の20日予定)とデジタルバックナンバーの閲覧

・有資格指導者とチームのインターネットマッチングサービスの利用

【支払い方法】

KICK OFFサイト上で支払い手続きを行います。

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login

D級コーチ講習会の良かったところ

・指導者、コーチとしての心構えを知り、指導者としての哲学を考えるキッカケになった事。

→私が小学生の頃、指導者から褒めてもらうことは記憶になく、いつも怒られてばかりでした。正直、楽しいな!って思ったことはほとんどありませんでした。でも、辞めてしまった子もたくさんいました。

指導者にとっては、たくさんいる子どもの一人かもしれません。でも、同時に、子どもにとっては、初めてサッカーというスポーツに触れる最初の指導者かもしれません。

そんな立場になるかもしれない人が、自分の満足のために怒鳴り散らしたりする指導ばっかりだったら・・・。

サッカーは勝負事なので正直難しいのかもしれませんし、現場で普段指導をされている方からすると、なに甘っちょろいこと言ってんだ、と言われるかもしれません。

でも、この育成年代では、子どもたちがもっとサッカーやりたい!って感じてもらえるような指導で良いんだ思います。

またやりたい!って感じれる子どもは、きっと教えなくても、自分で考えるし、わからなかったら教えてって!って聞きに来ると思います。

子どものやる気を削いでしまうような指導が未だにまかり通っている現場から、子どものやる気に満ちた声をもっと引き出せるような指導者が増えていくことが、必要なのではないでしょうか。

・インストラクターの素晴らしいコーチマインドに触れたこと

→講義の中で、ある質問を参加者に向かってインストラクターの方が、投げかけました。

参加者の3人ほどに当てて答えてもらいましたが、まだインストラクターが欲していた答えがあがっていませんでした。

私は、思いっきり手を揚げて、答えました。でも、私の答えは間違っていました。

ちょっと一瞬恥ずかしい気持ちになりました。

しかし、すかさずインストラクターの方は、私に向かってこう言ってくれました。

「ナイストライでした!! ありがとうございます!」

私の恥ずかしいという気持ちが、スッとその一言でなくなったんですね。

大事なことは正解かどうかじゃない。

チャレンジする姿勢なんだよ!と、インストラクターの方が言ってくれてるように感じました。

自分も指導をする機会があれば、状況によると思いますが、恥ずかしがらずにトライをすることが良いとする雰囲気を大事にしたいな、という風に思ったんですね。

そういうことを感じさせてくれたインストラクターの一言に込められたコーチマインドを体感した素晴らしい瞬間でした。

まとめ

出来るだけD級講習会のことをたくさんお伝えしたいと思ったら、かなり長文になってしまいました。。。

申し訳ありません(笑)

D級コーチライセンスの記事は、いかがだったでしょうか?

もしこれから受講を考えているんだよー、と言うがいらっしゃったら、是非トライしてもらいたいなーと思ってます!

最後に。少し古い本ですが、少年サッカーを教える指導者にもとても参考になる本をご紹介します。

この本は私も随分前に読んだのですが、とても良い本でした。

機会があればぜひ。